목차

CD 매체 이전의 마스터링

CD 라는 매체가 등장하면서 많은 마스터링 스튜디오들이 생겨났지만, 사실 CD 라는 매체가 등장하기 이전엔 마스터링 만을 전문적으로 하는 스튜디오는 극소수 였습니다.

물론 마스터링 작업은 그 이전에도 있었습니다.

마스터링이란 말은 “마스터 레코드” “마스터 테이프”, 즉 “마스터1)를 만든다.“라는 뜻입니다. 수많은 대량 미디어 복제를 위해서 우선 원본인 마스터를 제작하고 그 마스터로부터 복제본을 얻어내어 시장에 판매 합니다.

녹음된 음원들을 모아서 앨범 마스터로 음원들을 순서대로 배치하여 다시 하나의 “마스터 테이프” 나 “마스터 레코드”로 제작하여 그 마스터로부터 대량 복제를 하는 개념이었습니다.

물론 지금은 매체 하나에 곡이 여러 곡이 들어가는 일이 거의 없어졌습니다. 이제 테이프나 CD로 앨범 전체를 넣는 일은 사라지고 있습니다. 디지털 싱글 시대가 된 지금은 마스터링이라는 개념이 많이 달라진 것은 사실입니다.

소리 크기에 관해서는 레퍼런스 청취 레벨에 의해서 85dBSPL 로 음악을 제작하여 0VU로 기록하고, 0VU의 기록을 바로 0VU에 맞춰서 마스터를 만들었습니다. 물론 몇몇 엔지니어들에 의해서 소리의 충실도를 향상 시키기 위해 이퀄라이저와 컴프레서를 사용하는 테크닉이 쓰이기도 했습니다. 그러나 여전히 0VU가 레벨의 기준이었습니다. 그리고 그 마스터를 통해 복제되어 대중들에게 공급된 카세트 테이프는 다시 카오디오나 Hi-Fi 오디오 시스템에서 85dBSPL로 재생되는 것이 전부였습니다.

레코드판

레코드판 시절의 마스터를 만드는 작업, 그 당시에는 트랜스퍼라고 불렸던 바로 그 작업에서 중요한 것은, 어떻게 하면 만들어진 레코드를 재생하면서 소리를 바늘이 튀지 않고 충실히 들을 수 있는지 였습니다.

녹음실에서 음악을 녹음해서 제작할 때는 오픈 릴 테이프 레코더에 녹음을 했기 때문에, 녹음실의 원본 은 항상 오픈 릴 테이프 데이터로 존재 했고, 해당 오픈 릴 테이프의 소리를 “마스터 레코드” 원판으로 옮겨서, 그 마스터 레코드 원판을 찍어내듯이 복제함으로써 레코드를 대중에게 공급할 수 있었습니다.

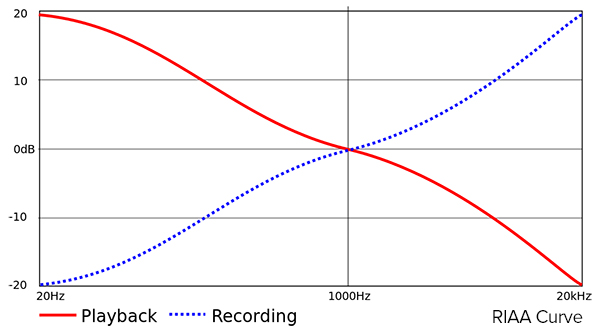

하지만 오픈 릴 테이프의 소리 정보를 그냥 마스터 레코드 원판으로 옮기게 되면, 저음역대의 정보에 의해 레코드판의 바늘이 튀는 현상이 생길 수 있었기 때문에, 레코드판에 기록할 때는 저음을 감쇄하여 기록하고, 다시 재생 시에 저음을 증폭하여 재생하는 방식으로 바늘이 튀는 현상을 막았습니다. 이 때 사용되는 이퀄라이저 커브를 포노 커브라고 하고, 이때 재생 시에 감쇄되었던 저음역대를 복구하는 대에 쓰이는 장비를 포노 프리앰프라고 합니다.

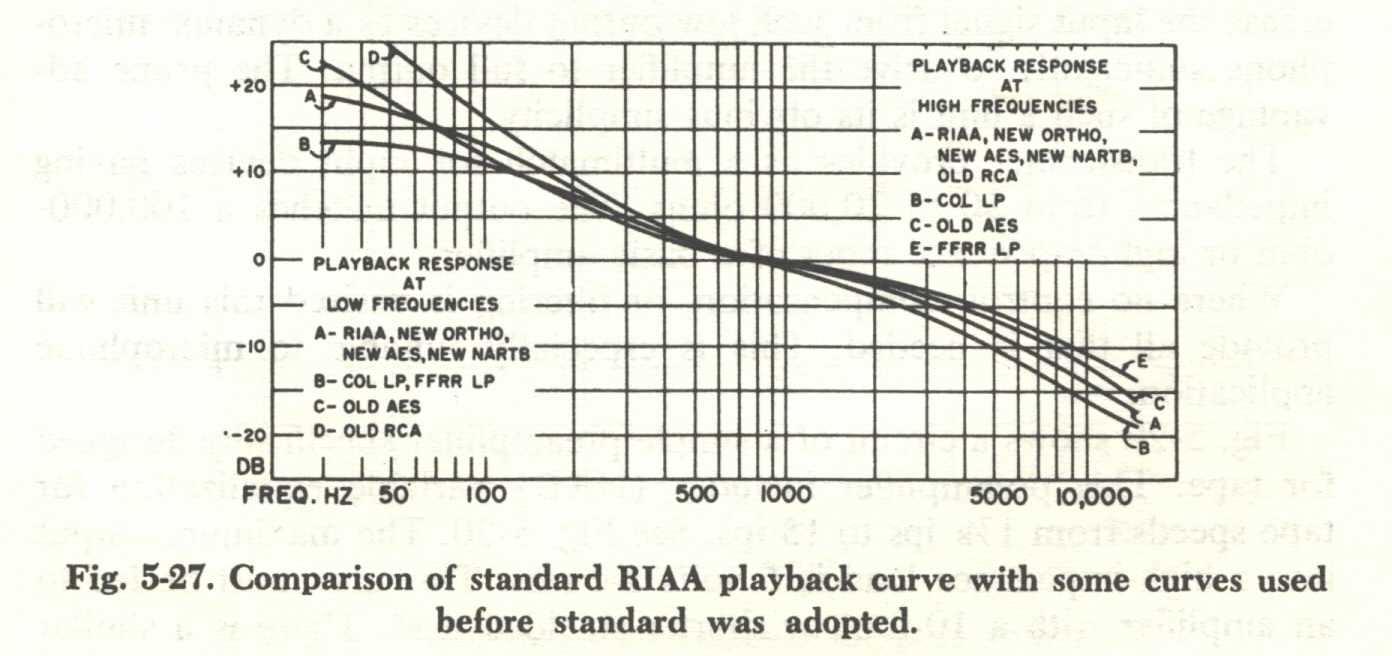

포노 커브는 여러가지가 있었지만 그 중에서 표준은 RIAA 커브였습니다.

사실 수많은 포노 커브와 포노 프리앰프가 다수 존재하고, 레코드판의 소리 크기에 대한 기준도 제각각이었던 시절이라, 음악을 듣는 소비자들에게는 어떻게 보면 굉장히 암울했던 시절이 아닌가 하는 생각도 듭니다.

비닐 마스터 레코드를 포함한 레코드판의 다이내믹 레인지는 70dB 정도 됩니다. 하지만 오픈 릴 테이프 마스터 레코더의 경우는 77dB 정도의 다이내믹 레인지를 가지고 있어서, 비닐 마스터 레코드에 전체 소리를 담기 위해서 컴프레서를 사용하기도 하였습니다. 페어 차일드 컴프레서의 경우 LAT/VERT라는 스위치를 통해 레코드 플레어 스타일러스(바늘)의 수직/수평 움직임을 제어할 수 있었습니다.2)

스튜디오에서 오픈 릴 테이프로 녹음한 음질을 레코드판에 트랜스퍼하는 과정은 쉬운 작업이 아니었습니다. 그 때문에, 오픈 릴 테이프 마스터에 녹음된 오리지널 소리를 비닐 레코드판에서 동일하게 재현할 수 없었습니다.

레코드판을 재생하기 위한 오디오 시스템도 저렴하지 않았고 크기도 크고, 또 설치된 장소 이외에서 음악을 듣는 것도 매우 힘들었습니다.

카세트 테이프

Philips와 Sony사에 의해서 카세트 테이프라는 매체가 개발된 이후에, 레코드판 보다 훨씬 저렴한 매체의 특성으로 인하여 음악은 빠르게 대중들에게 보급될 수 있었습니다.

테이프 시절에도 마스터링은 여전히 “마스터“를 만드는 작업이었습니다.

리마스터링

아날로그 마스터를 다시 디지털 마스터로

CD가 등장하던 시절 이미 음반이 레코드판이나 카세트 테이프으로만 발매되어 CD나 디지털 음원으로는 발매되지 않았던 음반들도 다수 있었는데요 레이블들은 수익 재창출을 위해 이 음반들을 디지털 매체로 다시 재발매 하기 위해서는 다시 마스터링이라는 과정을 거쳐야만 합니다. 그런 음반들은 “리마스터링” 이라는 이름이 붙습니다.

아무래도 마스터링 스튜디오가 없던 시절에 만들어진 “마스터” 들은 레퍼런스 청취 레벨의 85dB 기준으로만 레벨 크기가 맞춰져 있기 때문에, 지금의 다른 음반들과 비슷한 라우드니스 값을 가지도록 마스터링 작업을 다시 해야 합니다. 이 과정에서 소리가 원본과 달라지게 되어 리마스터링 음반을 좋아하지 않는 분들도 많습니다.3)

복구(Restoration)

원본이 필요합니다

리마스터링을 하기 위해서는 아무래도 아날로그 원본 마스터가 필요합니다

필자는 얼마 전에 자기가 보유한 즐겨 듣는 음원들을 자기가 듣기 좋게 “리마스터링” 할 수 없냐는 분의 전화를 받고 “그런건 안합니다”라고 돌려보낸 적이 있습니다 . 일반인이 리마스터링의 개념을 오해하신 거라고 생각됩니다.

지금의 마스터링 개념은 조금 달라졌습니다.

이와 같이 역사 속에서 마스터링이란 개념은 미디어 시장의 변화에 따라 그 뜻이 바뀌었습니다.

시대의 흐름에 따라 오디오 엔지니어링은 많은 것들이 개념이 변하고 있습니다.

지금은 디지털 미디어 파일 포맷으로 목표 라우드니스 값에 맞춰 음원을 최종 렌더링 하는 것을 마스터링이라고 하는 게 더 맞는 것 같습니다.

Reference

—admin@homerecz.com - 정승환 - 2022/01/04 - 서명됨