문서의 이전 판입니다!

목차

믹싱 콘솔

오디오 믹싱 콘솔(또는 믹서)은 오디오 신호를 혼합, 조절, 및 처리하기 위한 전문적인 오디오 장비입니다. 이 장비는 음악 녹음, 라이브 공연, 스튜디오 믹싱, 라디오 방송, 텔레비전 제작, 영화 제작 등 다양한 오디오 응용 분야에서 사용됩니다.

오디오 믹싱 콘솔은 다수의 오디오 입력 신호를 받아들이고, 각 입력 신호의 볼륨, 톤, 팬 (스테레오 위치), 이펙트, 이퀄라이저 등을 조절할 수 있는 여러 개의 채널을 제공합니다. 이로써 사용자는 여러 음원을 조합하고, 원하는 사운드를 조절하여 최종 오디오 믹스를 생성할 수 있습니다. 믹서는 또한 오디오 신호를 녹음하거나 스피커로 출력하는 역할도 수행합니다.

오디오 믹싱 콘솔은 크기와 기능에 따라 다양한 종류가 있으며, 프로페셔널한 스튜디오 믹싱 데스크부터 간단한 라이브 공연용 믹서까지 다양한 설정이 있습니다. 이 장비는 음향 엔지니어, 뮤지션, 프로듀서, 라이브 사운드 엔지니어 등 다양한 오디오 전문가들에 의해 사용되며, 음악과 오디오 제작에서 중요한 역할을 합니다.

Audio Mixing Console

Audio Mixing Console(or mixer) is a specialized audio equipment used for mixing, adjusting, and processing audio signals. This device is employed in various audio applications, including music recording, live performances, studio mixing, radio broadcasting, television production, and film making.

An audio mixing console accepts multiple audio input signals and provides several channels where each input signal's volume, tone, panning (stereo placement), effects, equalization, and other parameters can be adjusted. This allows users to combine various sound sources and manipulate them to create the final audio mix. The mixer also plays a role in recording audio signals and routing them to speakers or headphones for monitoring.

Audio mixing consoles come in various sizes and functionalities, ranging from professional studio mixing desks to simpler mixers used for live performances. These devices are utilized by a wide range of audio professionals, including sound engineers, musicians, producers, live sound engineers, and play a crucial role in music and audio production.

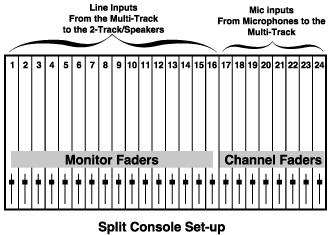

스플릿 콘솔

레코딩 채널과 플레이백 채널이 각기 다른 채널로 분리 되어있는 콘솔.

이러한 스플릿 콘솔의 단점은 16 채널을 녹음하고 플레이백하는 시스템이면, 16 채널은 레코딩/인풋 모니터링 용도로 써야하고, 또 다른 16 채널이 있어서, 그것을 멀티 트랙 레코더의 개별 출력을 플레이/믹스하는 플레이백 채널로 써야하기 때문에, 16 채널 녹음 용 시스템의 경우는 그 2 배인 32 채널을 낭비해야 한다는 큰 단점이 있다. 또한, 녹음 채널의 이퀄라이저 나 AUX 센드의 셋팅과, 플레이백 채널의 이퀄라이저와 AUX 센드의 셋팅을 사람이 동일하게 맞춰주어야 한다.

녹음을 위한 다이렉트 아웃의 경우도 플레이백 채널에는 없고 레코딩 채널에만 존재하는 경우가 많다.1)

그림 1: 오렌지 색 부분은 레코딩 채널로 쓰고, 녹색 부분은 플레이백 채널로 쓰게된다.

그림 1: 오렌지 색 부분은 레코딩 채널로 쓰고, 녹색 부분은 플레이백 채널로 쓰게된다.

인라인 콘솔

마이크 프리앰프

파라미터

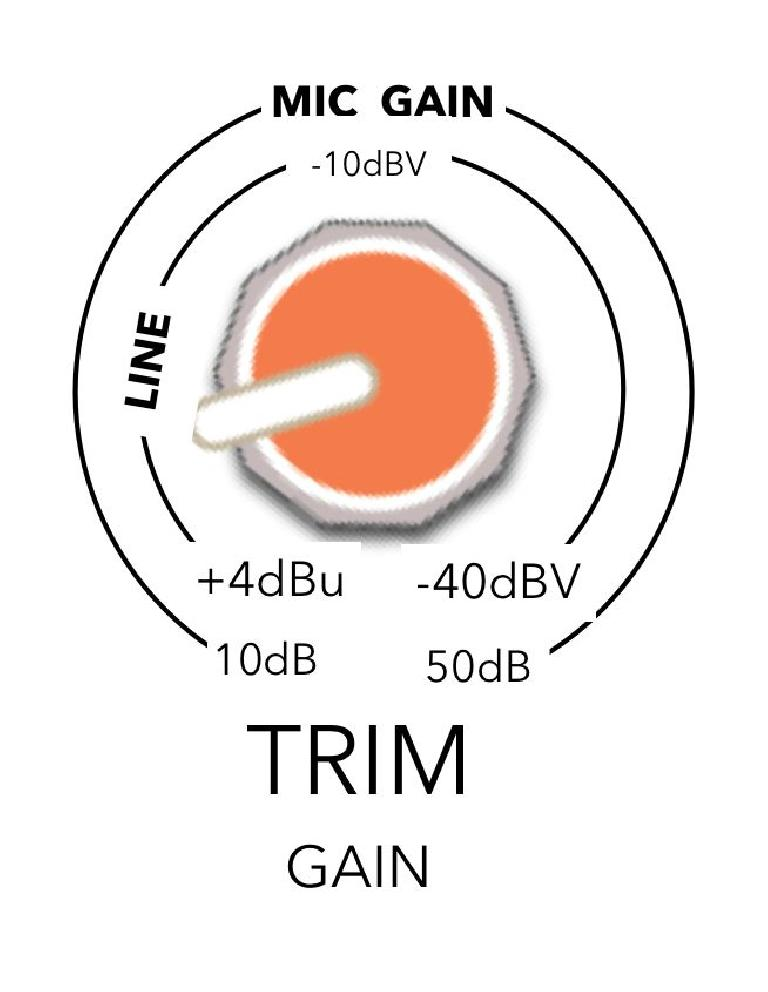

게인과 트림

게인과 트림은 같은것이 아니다.

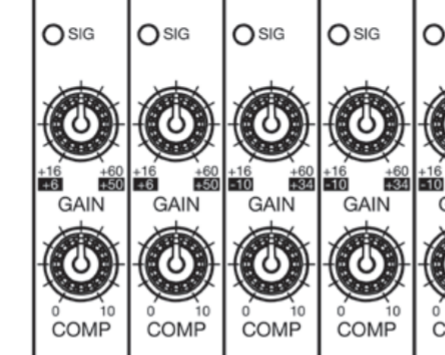

위의 그림처럼 대부분의 장비에 게인과 트림이 같은 노브를 공유하는 경우가 많기 때문에, 게인과 트림이 같은 것으로 생각될 수 있는데, 게인과 트림은 같은 것이 아니다. 장비에서 MIC 인풋에 입력하는 경우, 저 노브는 게인으로 작동하고 게인 범위에 따른 증폭/감쇠가 작동하고, LINE 입력에 입력하는 경우에 저 노브는 트림으로 작동하고 트림 범위에 따른 증폭/감쇠가 작동하게 된다.

게인

트림

Neve 1073

1073 노브의 경우 - 로 표시되어 일반적인 게인 값 표기와는 다른 표기이다.

Neve의 경우에는 노브의 회로가 가변 저항을 사용하지 않고 스텝 노브 방식을 사용하여 게인 리콜 및 트림 리콜이 용이하며 정확한 게인, 트림 값을 주기가 편하다.

MIC로 설정시 -20dB ~ -80dB (총 60dB 증폭 가능) -값으로 표기된 이유는 마이크 신호의 값에 대비하여 매칭하도록 설계되어 있기 때문이다. 만약 마이크의 출력이 -50dBV 인 경우 -50dB 에 놓으면 적절한 레벨(+4dBu)로 사용하게 된다. 즉 증폭에 해당한다.12)

Yamaha도 Neve의 이런 방식을 그대로 따라하는 편인데, 아예 게인이라는 명칭보다 감도라는 뜻으로 Sensitivity 또는 Sense라는 명칭으로 붙어있는 경우도 많다.

LINE으로 설정시 +10dB ~ -20dB 로 설정되며, MIC와 마찬가지로 라인 레벨 신호값에 대비하여 매칭하도록 설계되어 있다. 만약 라인 레벨 입력이 -20dBu로 들어오는 경우 -20dB로 설정하면 적절한 레벨(+4dBu)로 사용하게 된다.

라인 레벨 입력이 +10dBu로 들어오는 경우는 +10dB로 설정하면 된다.

즉 -20dB = +20dB 트림, +10dB = -10dB 트림에 해당한다.

오디오 인터페이스의 게인, 트림

Premp Quality

NonLinearity

프리앰프의 다양한 방식과 빌드 퀄리티에 따라서, 신호의 크기에 따라 전부 다른 왜곡률과, 주파수 대역폭 및 반응을 가지고 있다. 신호 크기가 작건 크건 상관없이 신호가 모두 리니어한13) 프리앰프를 제작하는 것은 매우 힘든 일이다.

잘 만든 프리앰프일수록, 보통은 더 리니어한 경향이 있다.

대부분의 프리앰프는 신호 값이 노미널 레벨 근처14)로 만들어졌을 때 최대/최고의 리니어리티를 가진다.

따라서 게인은 너무 크게 주어서도 안되고, 너무 작게 주어서도 안된다.

참고

프리앰프 토폴로지

Preamp Topology

프리앰프 토폴로지는 마이크 프리앰프 회로를 구성하는 방식이나 구조를 의미하며, 프리앰프의 설계 방식에 따라 증폭 성능, 노이즈, 음질 등의 특성이 달라집니다.

프리앰프는 파워 앰프처럼 전기적 효율이 중요한 앰프 파트가 아니며, 소리의 품질이 중요시되는 앰프 파트입니다. 프리앰프의 역할은 마이크 레벨이나 인스트루먼트 레벨과 같은 초기의 작은 신호를 라인 레벨 신호 크기까지 증폭하는 것입니다. 이 때문에 거의 대부분의 프리앰프는 Class-A나 Class-AB 방식으로 설계됩니다. Class-A 방식은 전력을 가장 많이 소모하지만, 품질이 가장 좋은 증폭 방식입니다. 가끔, Op-Amp의 차동 입력 증폭, 오디오의 밸런스 신호 전송 등을 Class-AB로 오해하는 경우가 많습니다. 차동 입출력, 밸런스 신호전송은 Class-AB와는 관계가 없습니다.

마이크 레벨 신호를 라인 레벨까지 증폭하는 장치를 마이크 프리앰프라고 하며, 인스트루먼트 레벨 신호를 라인 레벨로 증폭하는 장치는 인스트루먼트 프리앰프라고 합니다.15)

Tube

진공관은 입력 임피던스가 커서, 작은 입력신호도 대역폭의 영향을 거의 받지 않고 감도를 높게 유지할 수 있습니다. 보통 진공관 회로는 마이크의 밸런스 출력을 받는 차동 증폭 회로를 구성할 수 있고 입력 임피던스가 높기 때문에 입력 트랜스포머가 필요 없을 수도 있습니다. 입력 트랜스포머가 마이크 출력의 밸런스 신호를 다시 신호처리를 위한 언밸런스 신호 전환을 위한 경우에도 전압 강하로는 사용되지 않는 경우가 많습니다.16)

하지만 진공관 증폭의 특성상, 높은 신호가 들어오면 새츄레이션이 발생합니다. 새츄레이션은 진공관이 증폭할 수 있는 신호의 한계에 도달했을 때 발생하는 포화 현상으로, 진공관이 더 이상 전류를 전달하거나, 플레이트 전압에서 전자들이 이동할 수 없을 때 일어납니다. 이는 전자 수와 전압 한계와 관련이 있으며, 전류가 더 이상 증가하지 못해 신호가 왜곡되는 현상입니다. 결과적으로 고조파 왜곡(THD)이 증가하여 소리의 특성이 변하게 됩니다.

진공관은 고정된 플레이트 전압을 높게 걸고, 전류로 증폭량을 조절하는 방식입니다. 큰 전압을 가진 신호로 내부에서 증폭된 후, 출력 트랜스포머를 통해 라인 레벨의 전압으로 감압하여 출력되는데, 이 과정에서 트랜스포머에 의한 왜곡이 추가로 발생할 수 있습니다.17)

결론적으로, 진공관 방식은 높은 신호에서 THD가 증가하여 새츄레이션이 많아지고, 원음이 왜곡됩니다. 다만, 진공관 증폭 방식은 GBW에는 거의 영향 받지 않습니다.18)

BJT

Bipolar Junction Transistor

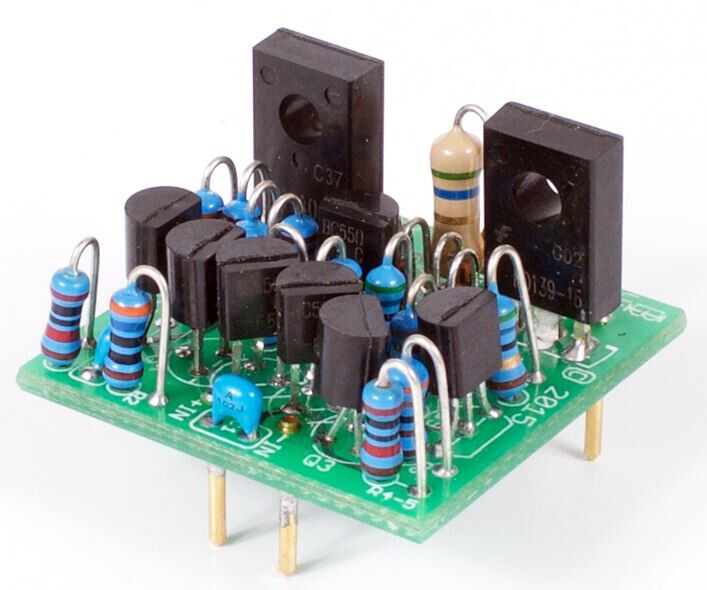

보통 트랜지스터 방식의 프리앰프는 BJT 트랜지스터를 사용한 방식을 의미합니다. BJT는 다단 증폭기로 사용되며, 하나의 BJT가 약 10-20dB의 증폭량을 제공할 수 있습니다. 이를 여러 단계로 구성하여 총 6개의 BJT를 다단으로 사용하면 최대 60-70dB의 증폭량을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, Neve 1073 같은 유명한 트랜지스터 기반 프리앰프는 이러한 방식으로 강력한 증폭을 구현합니다.

BJT 트랜지스터는 진공관이나 Op-Amp(IC)에 비해 입력 임피던스가 작습니다. 따라서 입력 임피던스를 적절하게 매칭할 목적으로 입력 트랜스포머를 내장합니다. 이러한 입력 트랜스포머의 특성에 작게 입력되는 신호에 대해서는 입력 임피던스의 영향을 받아 대역폭 제한을 받을 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해, 출력 임피던스가 높은 마이크(주로 SM7B와 같은 다이내믹 마이크)와는 잘 맞지 않을 가능성이 높습니다.

BJT 트랜지스터 방식은 높은 최대 입력 레벨을 가지고 있으며, BJT도 진공관처럼 GBW로 인해 대역폭이 줄어드는 정도가 작기 때문에, 큰 신호가 입력되는 경우의 대역폭 제한을 거의 받지 않습니다.

진공관 프리앰프의 경우, 최대 입력 레벨보다 높은 신호(통상 6dB 더 높아도)가 들어와도 소프트 클리핑이 발생해 신호가 어느 정도 유지되는 특성이 있지만, 트랜지스터는 최대 입력 레벨을 초과하면 하드 클리핑이 발생합니다.

BJT 트랜지스터 회로 역시 진공관처럼 DC 바이어스 전압을 크게 걸어야 하지만 그 방식에 약간의 차이가 있습니다. 진공관이나 FET의 경우 고정된 고전압을 걸고 전류량을 변동하여 증폭량을 조절하지만, BJT 회로는 전압을 변동하여 증폭량을 조절합니다.

BJT 방식도 진공관 방식과 마찬가지로 출력 시 출력 트랜스포머를 거쳐 신호를 전달합니다. 이로 인해 트랜스포머에 의한 왜곡이 발생할 수 있습니다. 19)

FET

FET는 전계 효과 트랜지스터(Field Effect Transistor)로, 진공관과 비슷한 방식으로 동작하지만, 증폭 특성이나 음색은 진공관과 다릅니다. FET는 진공관과 비슷하게 고정된 높은 전압을 걸고 전류량을 조절하여 증폭량을 컨트롤합니다. 하나의 FET 로 20~30dB 정도의 증폭이 가능합니다. 이 방식은 진공관의 동작 방식과 유사하며, 진공관과 달리 내부 구조가 단순하여 더 작고 경제적인 장점이 있습니다. 즉, 전기적인 규모만 축소하여 진공관 대신 FET를 사용할 수 있습니다.

FET는 주로 단일 소자로 사용하는 경우가 많으며, BJT처럼 다단계로 증폭하지 않는 것이 일반적입니다. 그 이유는 FET가 높은 입력 임피던스와 낮은 출력 임피던스 특성을 갖기 때문에, 다단 증폭이 필요하지 않거나 오히려 비효율적일 수 있기 때문입니다. 또한 FET는 증폭 특성이 일정하지 않기 때문에 여러 개를 다단계로 연결하는 것은 일반적이지 않습니다. FET 가 높은 입력 임피던스를 가지기 때문에 입력 트랜스포머 구성도 필요 없습니다.

FET는 일반적으로 마이크 회로에서 임피던스 컨버터로 많이 사용됩니다. 이는 마이크에서 발생하는 고임피던스 신호를 저임피던스 신호로 변환하여 오디오 장비로 전달할 수 있게 해주는 역할입니다. FET의 증폭량이 크지 않음에도 불구하고 임피던스 컨버터 역할로는 충분한 이유는, 큰 증폭이 필요가 없고, 신호 전송을 위해 적절한 임피던스 변환만 필요하기 때문입니다. 따라서, 마이크에 사용된 FET 회로는 임피던스 컨버터로써 일반적으로 20dB의 증폭을 하여 10:1 출력 트랜스포머로 다시 20dB를 감압하는 방식으로 사용하여 임피던스를 변환하는 역할로 사용됩니다.

또한 FET 기반의 인라인 프리앰프는 특히 리본 마이크나 다이내믹 마이크와 같이 고 임피던스 신호를 가진 마이크에서 사용됩니다. 대표적인 FET 기반 인라인 프리앰프로는 Cloudlifter, Radial McBooster, Royer dBooster, SE Dynamite 등이 있으며, 마이크 신호를 적절히 증폭해 믹서나 오디오 인터페이스로 보내기 위해 사용됩니다.

디스크리트 Op-Amp

디스크리트 Op-Amp는 BJT 트랜지스터 프리앰프와 Op-Amp(IC) 프리앰프 사이의 과도기적 성격을 지닌 회로입니다. 신호 경로에 해당하는 회로 부분을 개별적인 디스크리트 Op-Amp로 통합하여, 생산성과 수리 및 정비의 용이성을 제공합니다.

Op-Amp(IC)는 높은 입력 레벨에 따라 대역폭이 줄어드는 GBW 현상의 영향을 크게 받습니다. 반면, 디스크리트 Op-Amp는 집적회로(IC)가 아니기 때문에 전기적인 규모가 상대적으로 크고, 그로 인해 대역폭의 제한 영향을 덜 받습니다. 디스크리트 Op-Amp는 개별 소자의 조합으로 구성되어 있어, 신호 처리 시 Op-Amp(IC)보다 더 넓은 대역폭과 안정성을 제공할 수 있습니다. BJT 트랜지스터 방식과 거의 모든 특성이 동일합니다.

또한, 디스크리트 Op-Amp는 회로 설계의 유연성을 높여 다양한 응용 분야에 적합하도록 조정할 수 있는 장점도 가지고 있습니다. 즉, 회로에서 고장률이 높은 신호 경로만 따로 Op-Amp라는 모듈형으로 제작하여 수리 및 정비성을 높힌 것에 의미가 있습니다.

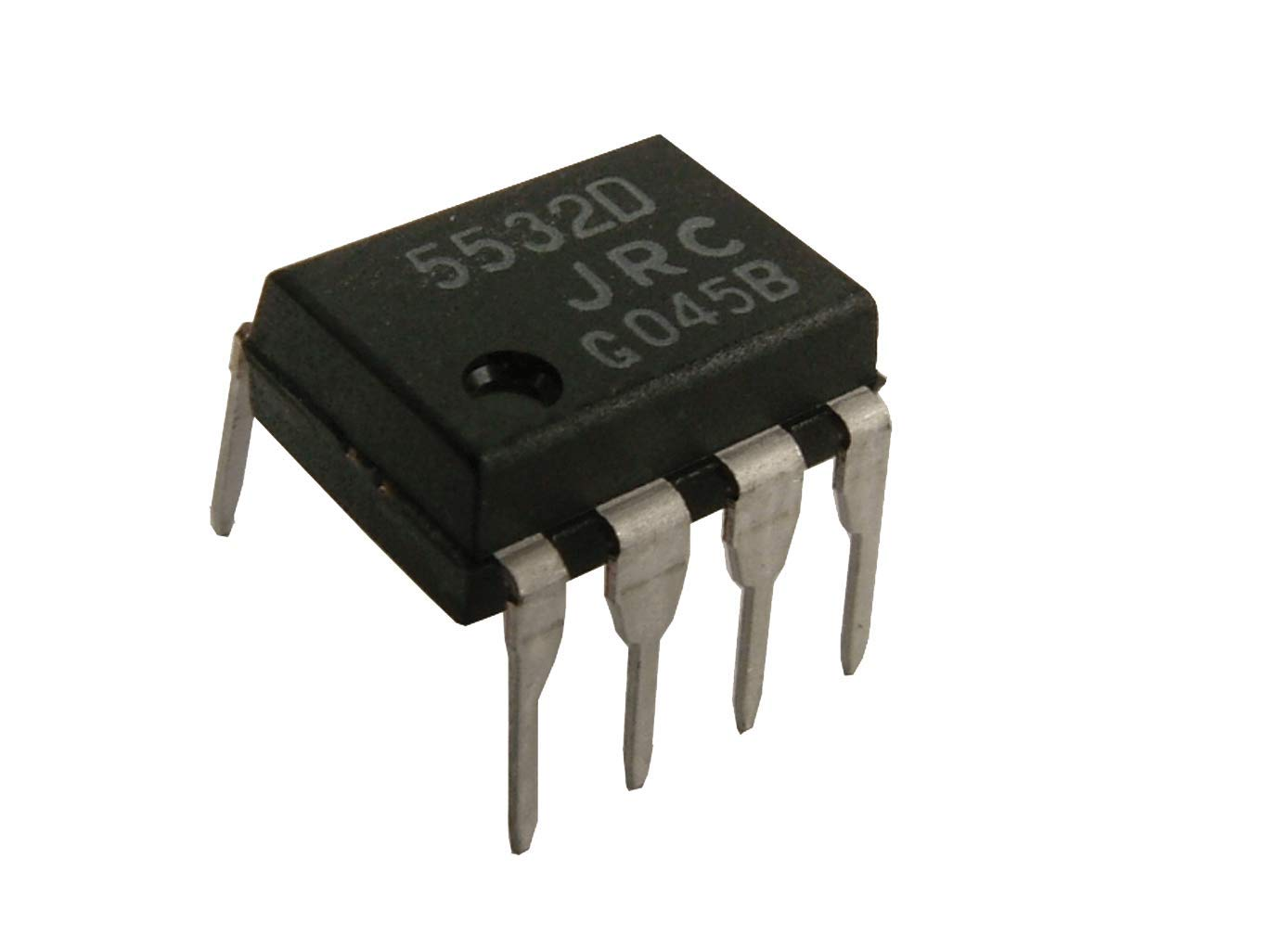

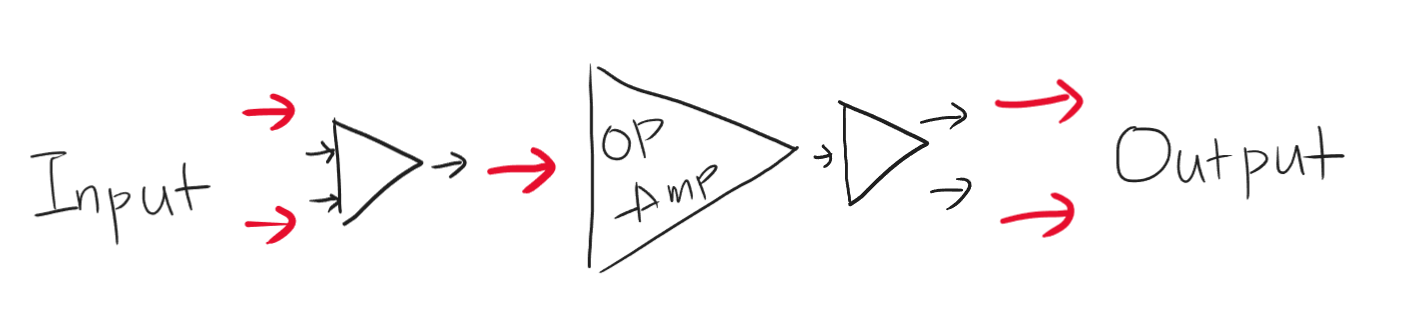

Op-Amp(IC)

그림 ##: 싱글 입력/싱글 출력 Op-amp에 차동 입력을 위한 입력 회로, 차동 출력을 위한 출력 회로를 추가하는 경우

그림 ##: 싱글 입력/싱글 출력 Op-amp에 차동 입력을 위한 입력 회로, 차동 출력을 위한 출력 회로를 추가하는 경우

Op-Amp(IC)를 이용한 마이크 프리앰프는 허용 입력 임피던스가 대부분 아주 높기 때문에, 작은 신호가 들어와도 대역폭의 손실 없이 매우 감도 높게 신호가 증폭됩니다.

반면 높은 신호가 들어오면 집적회로(IC)의 집적도의 영향을 받아, 대역폭이 증폭률에 따라 점점 제한되는 현상(GBW)이 발생합니다. 즉, 들어오는 신호가 높을수록 처리할 수 있는 주파수 대역폭이 줄어듭니다.

그 결과, Op-Amp로 제작된 프리앰프의 대부분의 스펙은 대역폭이 100kHz, 200kHz 등으로 가청 주파수 대역을 훨씬 초과하지만, 실제로 사용해보면 고음과 저음이 잘 나오지 않는 경우가 있습니다. 그러나 고급 Op-Amp는 설계상의 극복을 통해 고음역과 저음역의 대역폭을 최대한 보존할 수 있습니다.

대부분의 오디오 인터페이스 내장 마이크 프리앰프는 Op-Amp를 사용하는 회로가 많습니다. 그렇다고 해서 Op-Amp 프리앰프가 나쁘다는 것은 아닙니다. Op-Amp는 전력 설계와 방식 설계에 따라 하이엔드 프리앰프를 만들 수 있습니다. 또한 오디오 인터페이스 내장 프리앰프의 설계를 충분히 하이엔드 전원부와 구성 요소로 설계할 수 있으므로, 많은 하이엔드 오디오 인터페이스에서 하이엔드 설계의 Op-Amp 프리앰프를 내장하는 경우가 종종 있습니다.22)

Op-Amp(IC) 마이크 프리앰프의 경우 신호의 DC 바이어스 전압이 BJT나 진공관 방식에 비해 크지 않기 때문에 진공관이나 트랜지스터처럼 출력 트랜스포머는 필요 없습니다. 하지만 싱글형 Op-Amp 설계인 경우에는 밸런스 입력으로 들어온 신호를 언밸런스 신호로 변환해야 하므로 입력 트랜스포머를 사용하는 경우도 있습니다. 차동 입력 IC를 사용하는 경우에는 입력 트랜스포머가 필요 없습니다.

프리앰프의 최대 입력 레벨에 대한 오해

위 프리앰프는 Warm audio 의 tonebeast 라는 제품이다. 이 제품의 경우, 마이크 입력의 최대 입력 레벨이 0dBu로 알려져 있는데, 여기에는 함정이 하나 있다.

Gain 노브의 Gain range를 보면 29dB부터 시작하고 있음을 알수 있다. 즉 0dBu의 전압값이 들어와도 즉시 29dB 증폭되어 29dBu로 신호가 시작되게 된다.

따라서 이 프리앰프의 경우 사실상의 최대 입력 레벨은 29dBu이고, 29dB 의 게인이 입력되는 상황(최소 게인)에서 최대 입력 레벨이 0dBu로 측정된 것일 뿐이다.

찾아보면 이와 같은 케이스가 많음을 알 수 있다.

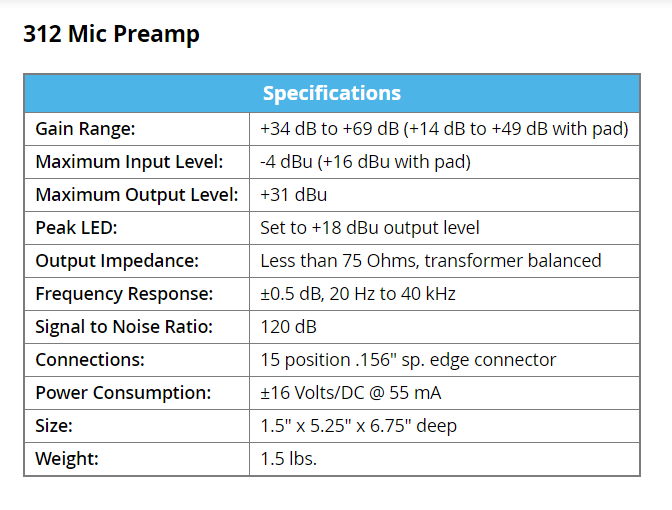

최대 입력 레벨은 -4dBu라고 표기 되어있지만, 게인 범위를 보면 +34 dB ~ 69dB임을 알 수 있다 . 최소 게인이 34dB이기 때문에, 즉 사실상의 게인 0dB에서의 최대 입력 레벨은 , 30dBu라고 볼 수 있다.

이런 게인 범위에 따라서 최대 입력 레벨을 표기하는 스펙상의 함정 이 있기 때문에 프리앰프의 최대 입력 레벨을 볼 때는 이것을 주의 해야 한다.

Zoom의 Livetrak L-12 와 L-20 의 경우도, 게인 범위가 +16dB~60dB로 되어 있고, 매뉴얼 상의 스펙에서 최대 입력 레벨은 0dBu 로 표기 되어 있다.

이런 경우도 마찬가지로, 실질적인 최대 입력 레벨은 16dBu이다.

보통 이러한 계열의 게인 범위의 최소값 자체가, 높은 값으로 시작하는 프리앰프들의 경우 PAD 스위치를 적절히 활용하도록 설계되어 있다. 24)

장비는 레이싱카과 비슷해서, 운영하는 사람이 카레이서가 아니라면 결국 일반차보다도 못하게 작동될 수 있다.

프리앰프 비교 영상

— retronica 2019/01/06 13:00

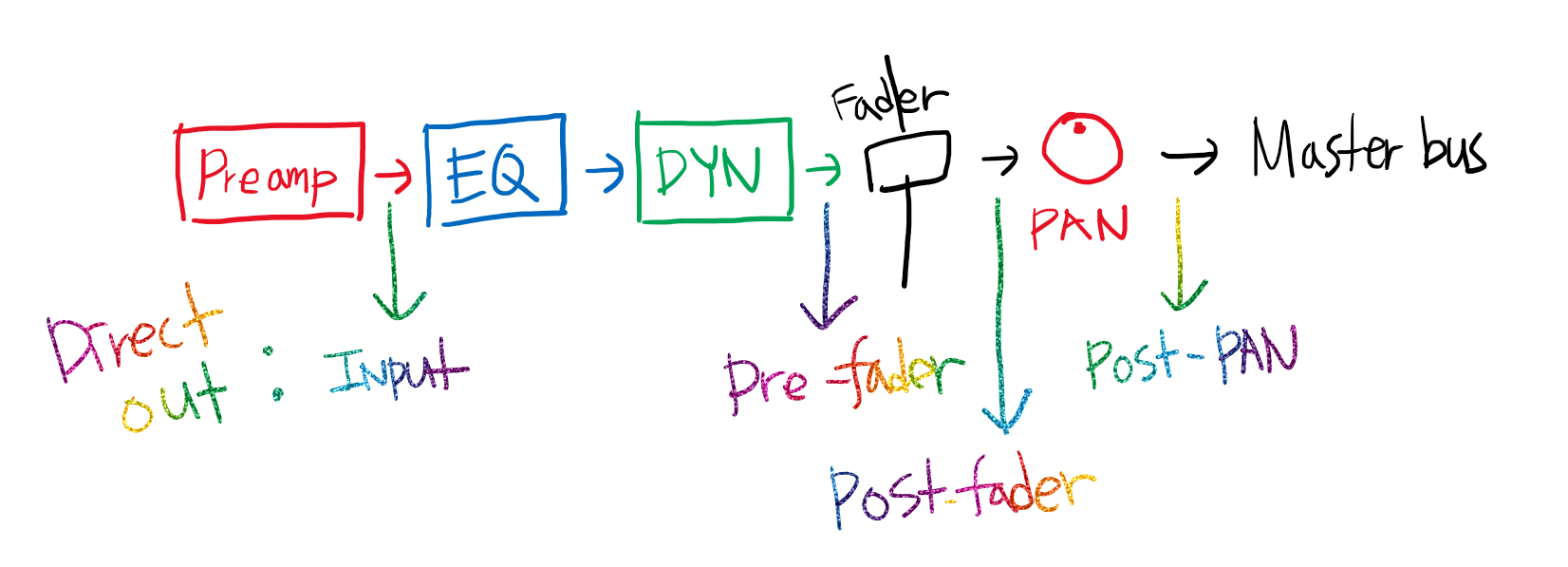

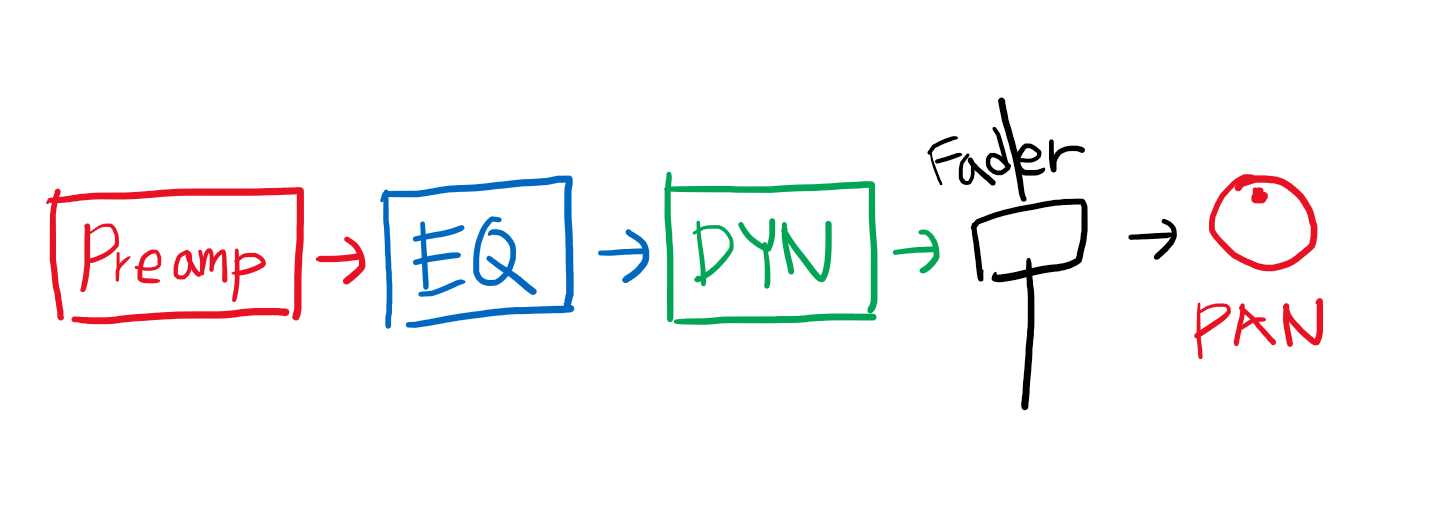

다이렉트 아웃

다이렉트 아웃은 주로 개별 채널의 소리를 따로 출력하여 멀티 트랙 레코딩에 사용된다.

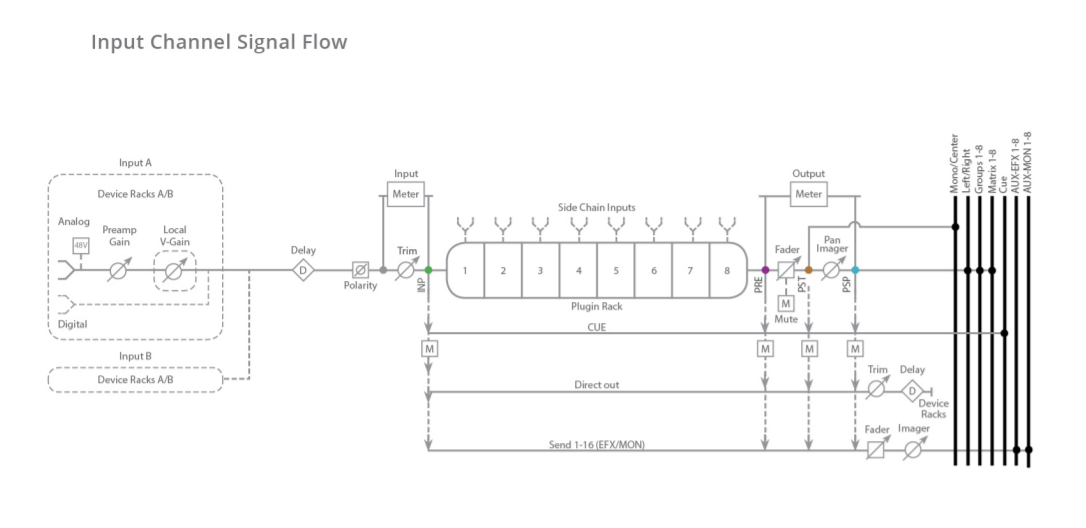

대부분의 믹싱 콘솔에서는 채널스트립의 시그널에 영향 안 받도록, 프리앰프의 바로 뒤/이퀄라이저나 컴프레서의 앞에서의 신호를 출력하지만, 콘솔의 기능에 따라 어느 부분에서 출력할 것인지 인풋, 프리 페이더, 포스트 페이더, 포스트 팬 등을 설정할 수 있다.

16 채널 스플릿 콘솔의 경우에서는 8 채널을 인풋 모니터링/레코딩에 사용하고 나머지 8 채널을 믹싱 용도로 사용하는 경우가 많기 때문에, 인풋 모니터링/레코딩에만 사용되는 앞의 8 채널 만 다이렉트 아웃을 가지는 경우가 많다.

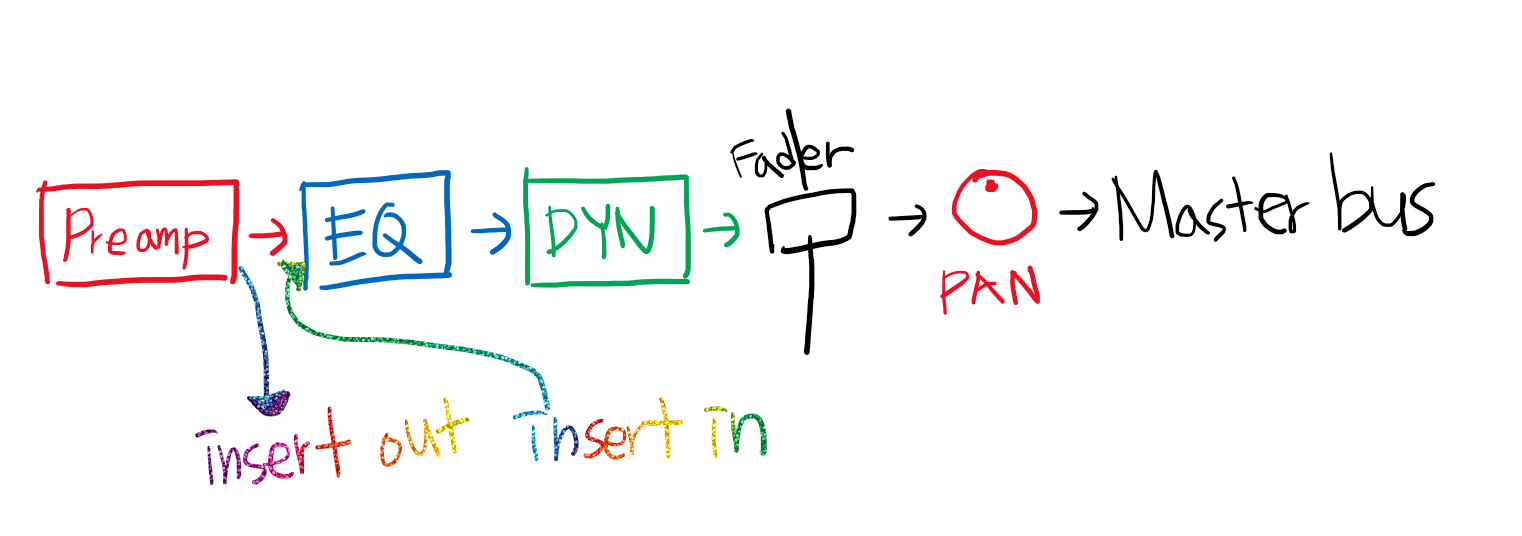

인서트

믹싱 콘솔의 채널 중간에 출력과 입력 단자를 만들어서 외부의 아웃보드를 연결하는 데에 사용한다. 채널스트립에도 이퀄라이저와 컴프레서 등의 기본적인 온보드 시그널 프로세서들이 있지만, 따로 사용해야 하는 것들을 위해 인서트 단자가 제공된다.

보통의 믹싱 콘솔에서는 언밸런스 입력/출력으로 구성되어 있고 최대 입력/출력 레벨도 살짝 작지만, 하이엔드 믹싱 콘솔에서는 콘솔의 입력/출력과 동일한 최대 입력/출력 레벨의 밸런스 입력/출력으로 구성되어 있는 경우도 있다.

대형 믹싱 콘솔 시스템에서는 이 인서트 포인트를 전부 패치베이로 연결하고, 아웃보드의 입력/출력도 패치베이로 연결하여, 패치 연결을 통해 사용하기 쉽도록 셋팅한다. 인서트 포인트가 연결된 패치베이가 하프 노말 상태면, 인서트 아웃풋을 스플릿하여 다이렉트 아웃처럼 사용할 수도 있다. 다이렉트 아웃이 없는 콘솔은 이렇게 패치베이를 같이 사용하여 레코딩에 사용한다.

팬

페이더

채널스트립(온보드)

믹서의 개별 채널 하나하나를 채널스트립이라고 한다. 예를 들자면, 16 채널 믹서는 16 개의 채널스트립을 가지고 있다. 채널스트립은 프리앰프와 온보드 이펙트25)(컴프레서, 이퀄라이저, 게이트/익스팬더 등)들로 구성되어 있다.

트랙과 채널은 종종 혼동된다. 트랙은 레코더나 DAW에서 오디오 데이터가 기록되는 부분을 말하는 것이고, 채널은 믹서나 프리앰프에서의 시그널이 통과하는 부분을 말하는 것이다.

채널스트립은 내장된 모든 온보드 이펙터들이 모두 게인 스트럭쳐가 완성되어 있기 때문에, 각기 아웃보드로 따로 사용하는 것보다 사용 상의 게인 스테이징 실수를 할 여지가 거의없다.

매트릭스

뮤트 그룹

리콜

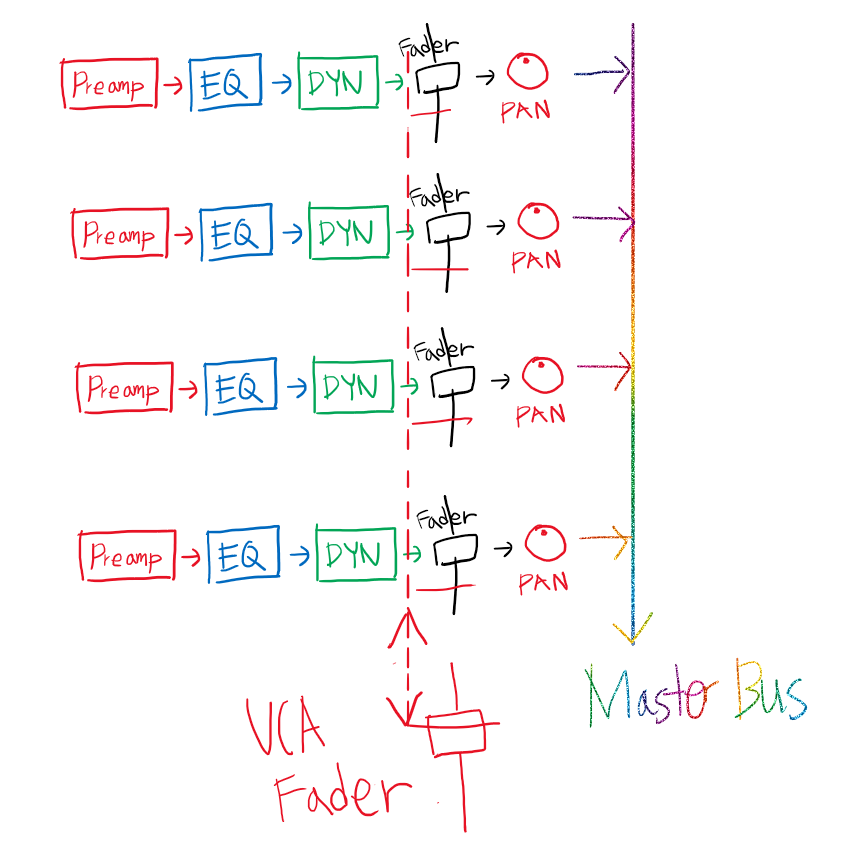

VCA 그룹

Voltage Controlled Amplifier Group

믹싱 콘솔에서는 VCA 그룹 페이더를 이용하여 그룹으로 묶인 페이더들을 컨트롤 하는 것에 사용한다. 믹싱 콘솔에서 말하는 VCA 그룹 이러한 VCA 그룹 페이더를 말한다. 디지털 콘솔에서는 DCA(Digital Controlled Amplifier) 그룹 페이더라고 말하기도 한다.

그림 1: VCA 그룹 페이더는 여러가지 페이더를 그룹으로 묶어서 동시에 조절 할 수 있도록 한다.

그림 1: VCA 그룹 페이더는 여러가지 페이더를 그룹으로 묶어서 동시에 조절 할 수 있도록 한다.

Sub 그룹 버스와는 달리 신호 경로 상에는 영향을 미치지 않고 페이더를 전압으로 원격 조절하는 것에 가깝다.

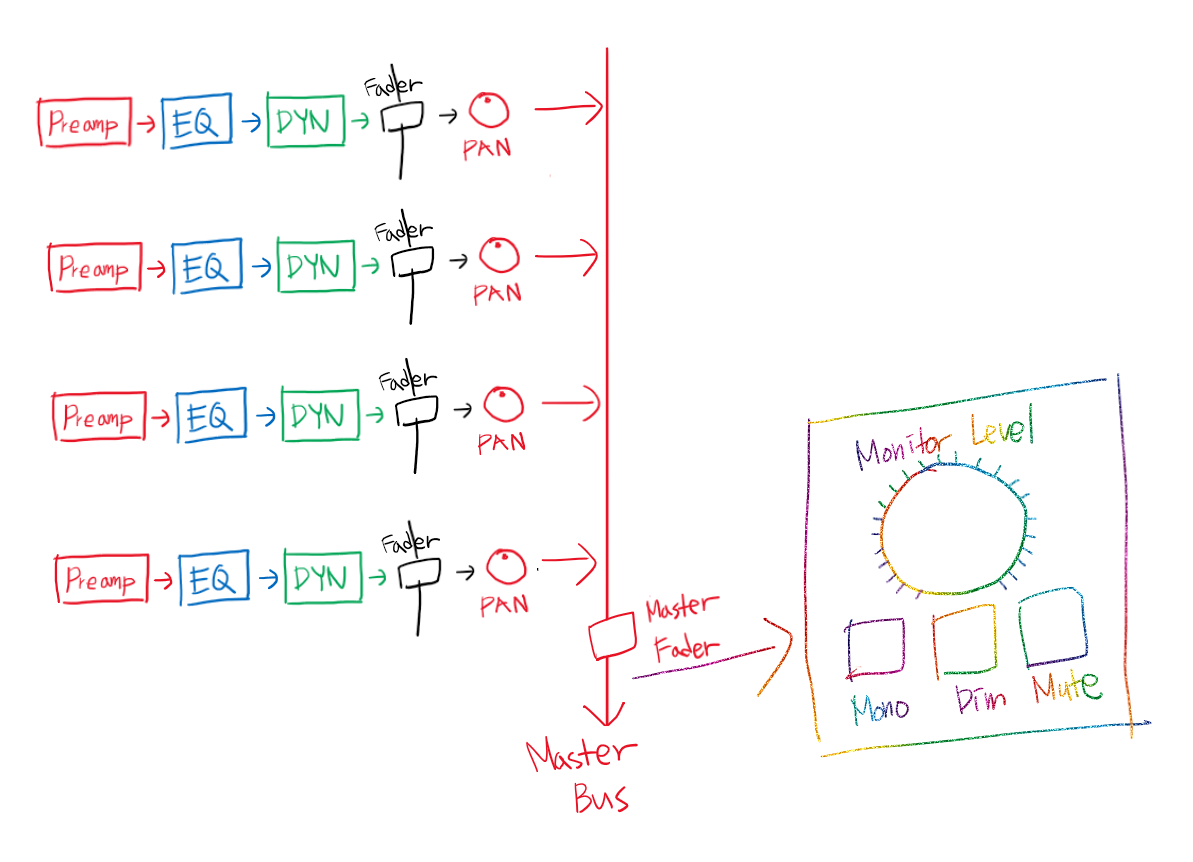

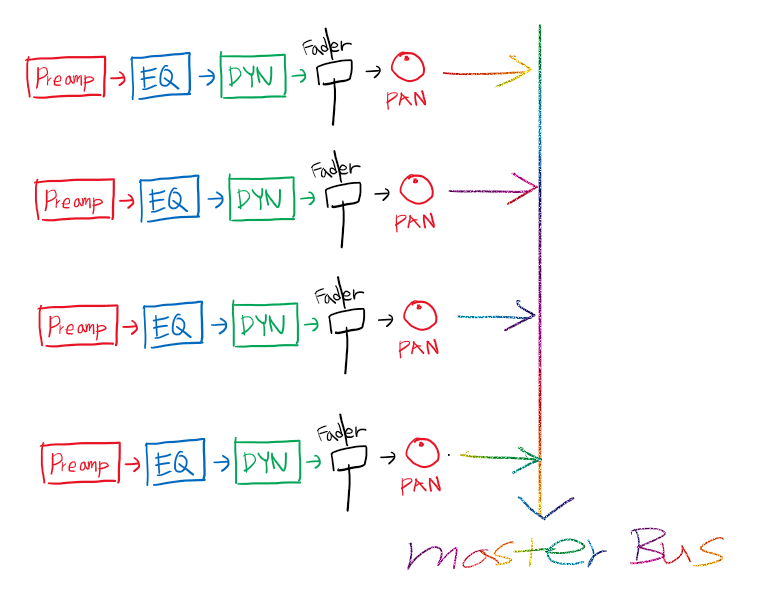

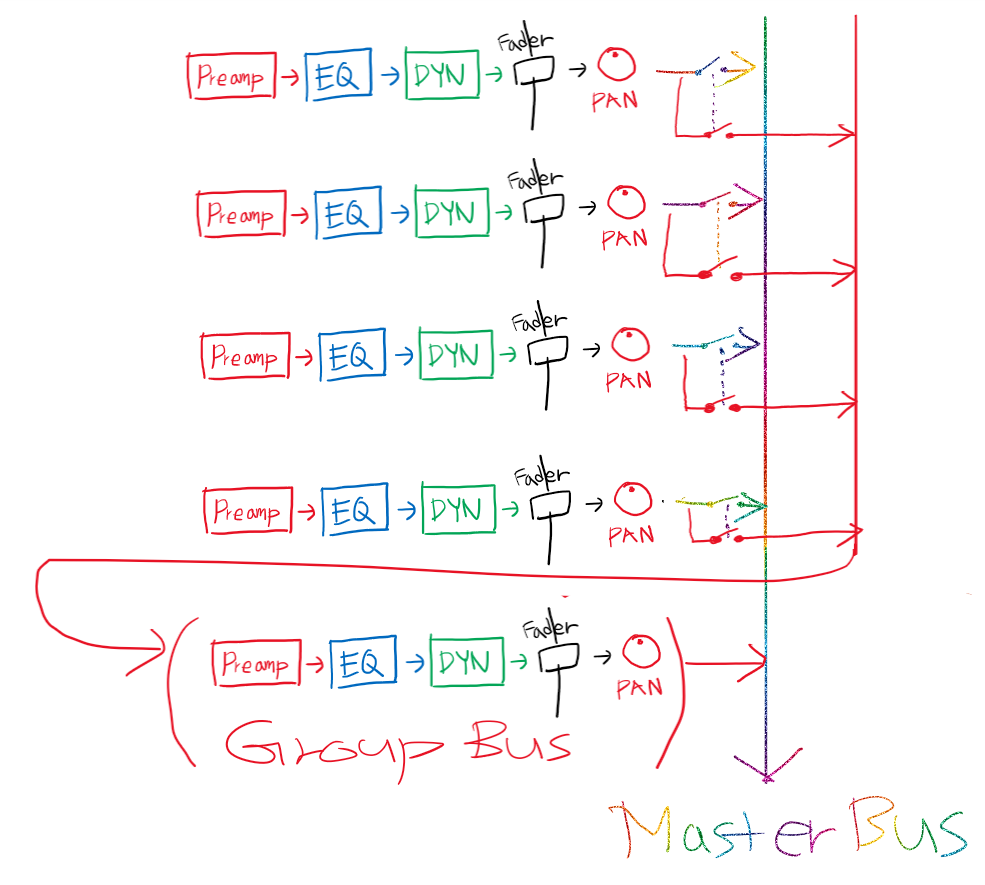

버스

믹스 콘솔에서 버스(Bus)는 여러 오디오 신호를 하나의 경로로 집계하여 처리하거나 전송할 수 있도록 하는 기능입니다. 버스를 사용하면 여러 트랙의 소리를 결합하여 믹스하거나, 특정 트랙 그룹을 동시에 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 드럼 트랙을 하나의 버스로 묶어 전체 드럼 사운드를 동시에 조절하거나, 특정 효과를 적용할 수 있습니다. 이렇게 함으로써 믹싱 작업이 더 효율적이고 조직적으로 이루어집니다.

모니터 버스

Control room 이라고 하기도 한다.

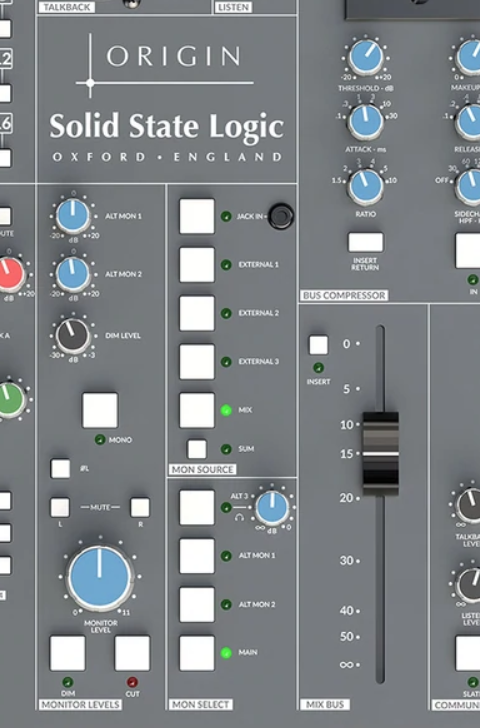

그림 ##: SSL Origin 콘솔의 모니터 버스(왼쪽), 오른쪽은 마스터 페이더(마스터 버스)

그림 ##: SSL Origin 콘솔의 모니터 버스(왼쪽), 오른쪽은 마스터 페이더(마스터 버스)

믹싱 콘솔에서 마스터 버스(메인 아웃풋)은 마스터 레코더에 연결하여 최종 믹스를 녹음하는 것에 쓰이기 때문에, 소리를 따로 모니터링하기 위해서 모니터 버스가 따로 사용된다.

모니터 버스는 최근 스튜디오에서는 모니터 컨트롤러27)로 따로 사용되기도 한다.

모니터 버스의 필수 기능으로는 모니터 레벨 노브, DIM , MONO , MUTE 등의 기능이 필요하다. 추가로 모니터 스피커 출력 선택 (ALT1, ALT2), 모니터 입력 선택(믹스 버스, External(외부 입력)) 등의 기능이 있을 수 있다.

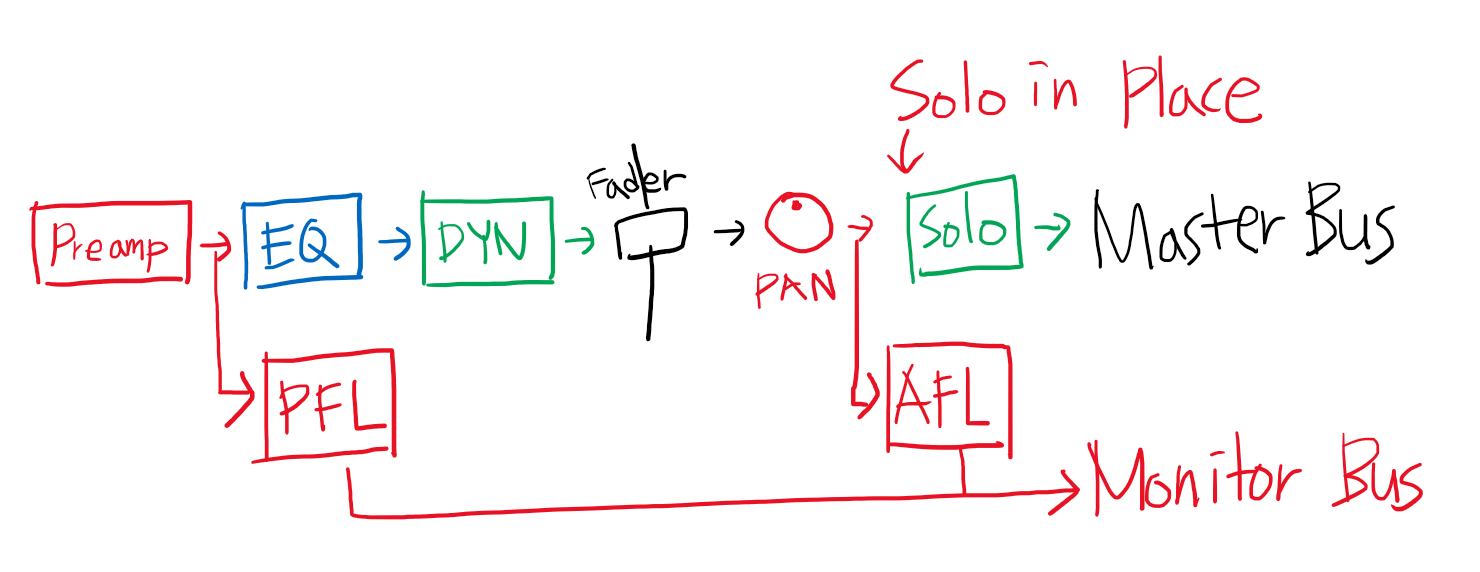

모니터 버스는 마스터 페이더 바로 뒤에서 동작하기 때문에, 마스터 페이더의 영향을 받는다. 또한 SOLO 의 경우 마스터 페이더에서 동작하지만, PFL과 AFL은 모니터 버스에서만 동작한다.

한 가지 재미있는 사실은 대부분의 레코딩 콘솔의 마스터 페이더는 페이더를 끝까지 올렸을 때가 0, Unity 이다. 즉 마스터 페이더는 끝까지 올려 고정하는 경우가 대부분이고, 음량 조절은 모니터 레벨 노브를 통해 조절한다.

솔로 버스

SOLO가 눌려진 채널들의 소리만 출력한다.

SOLO와 Listen의 차이점은 SOLO는 메인 버스로 출력되지만, Listen은 메인 버스 에는 영향을 안끼치고 모니터 버스28)로 출력한다는 점이다.

라이브 용도의 디지털 콘솔들의 경우에는 SOLO 버튼과 Listen 버튼이 따로 있지 않고 CUE 또는 SOLO라는 버튼으로 1 개만 있는 경우가 있는데, 해당 콘솔의 설정에서 CUE/SOLO 버튼을 SIP로 사용할지 PFL로 사용할지 AFL로 사용할지를 설정할 수 있는 경우가 있다.

SIP

PFL

PRE Fader Listen

모니터 버스로 해당 채널의 “프리앰프 이후/이퀄라이저, 컴프레서 이전”의 소리로 SOLO를 적용하고 다른 모든 채널을 뮤트한다.

모니터 버스에만 SOLO를 적용해주기 때문에 마스터 버스로 나가는 메인 출력의 소리에는 영양을 끼치지 않는다. 따라서 해당 채널 입력으로 들어오는 소리의 소스 체크 용으로 사용되는 경우가 많다.30)

AFL

After Fader Listen

모니터 버스로 해당 채널의 모든 프로세싱 된 소리로 SOLO를 적용하고 다른 모든 채널을 뮤트한다.

모니터 버스에만 SOLO를 적용해주기 때문에 마스터 버스로 나가는 메인 출력의 소리에는 영양을 끼치지 않는다. 따라서 해당 채널 프로세싱을 거쳐 완성된 소리31) 체크 용으로 사용되는 경우가 많다.

만약 AFL 버튼이 AUX 버스나 CUE 버스에 달려있는 경우는, 해당 버스에서 AFL 버튼을 누르면 해당 버스로 센드되어 들어오는 채널들의 소리만 듣는 것이 가능하다. AUX 센드나 CUE 센드를 연주자 모니터로 사용하는 경우에 해당 연주자에게 어떤 모니터 믹스가 들려지는지 체크할 때 보통 사용한다.

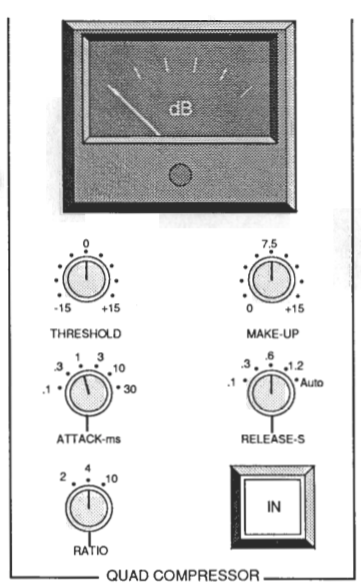

버스 컴프레서

버스 컴프레서는 믹싱 콘솔의 메인 스테레오 버스에 인서트되어, 모든 트랙의 합이 버스를 통해 통과할 때 전체적인 다이내믹스를 제어하는 역할을 하는 컴프레서입니다. 이는 개별 트랙이 아닌 전체 믹스의 다이내믹을 조정하는 데 사용되며, 글루(glue) 효과를 통해 믹스 요소들이 더 잘 어우러지도록 만듭니다.

버스 컴프레서는 일반적으로 부드러운 설정으로 작동하며, 지나치게 강한 압축보다는 자연스러운 다이내믹 컨트롤을 통해 일관성 있는 사운드를 만들어냅니다. 설정에 따라 어택(attack)과 릴리스(release) 시간을 조절해 믹스의 타이밍과 움직임을 조정할 수 있으며, 슬로프(ratio)는 대체로 2:1에서 4:1 정도로 가벼운 압축을 사용합니다.

버스 컴프레서는 믹스의 타이트함과 일관성을 제공하면서도 각 악기와 트랙의 개별적인 특성을 유지해주는 중요한 역할을 합니다. 다수의 믹싱 엔지니어들은 이를 통해 마스터링 단계 이전에 최종적으로 믹스의 전체적인 밸런스를 조정하거나, 펀치감과 에너지를 부여하는 데 주력합니다.

일반적으로 SSL 버스 컴프레서와 같은 아날로그 버스 컴프레서들이 많이 사용되며, 디지털 환경에서도 다양한 플러그인으로 구현된 버스 컴프레서가 활용됩니다.

메인 버스

서브 그룹

[공지]회원 가입 방법

[공지]글 작성 및 수정 방법